善行雑学大学20年の軌跡 5月に開校20周年を迎える善行雑学大学。20年の歩みを代表理事の宮田さんが語りました。

5月に開校20周年を迎える善行雑学大学。20年の歩みを代表理事の宮田さんが語りました。

5月に開校20周年を迎える善行雑学大学。20年の歩みを代表理事の宮田さんが語りました。

5月に開校20周年を迎える善行雑学大学。20年の歩みを代表理事の宮田さんが語りました。善行雑学大学20年の軌跡

2019年5月6日(取材・記事:Tanbakko)

1999年6月に開講した善行雑学大学は、今年の5月19日が240回目の講座となります。この20年の歩みを振り返って代表理事の宮田英夫氏による「善行雑学大学20年の軌跡」と題する講演が4月27日(土)に行われました。

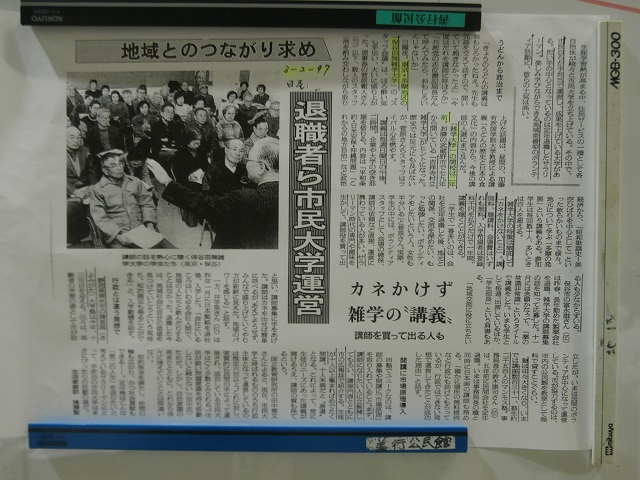

善行雑学大学を始めたきっかけは、1997年3月2日、日本経済新聞に掲載された一つの記事でした。「地域とのつながり求め 退職者ら市民大学運営」という記事には、東京・多摩地区で1995年に開校した「保谷田無雑学大学(現東京雑学大学)」が、カネをかけずに“雑学”の講義を行なっている様子が記されていました。この記事に刺激を受けて、藤沢市善行地区でも市民による生涯学習講座を開こうと、「保谷田無雑学大学」に教えを乞いながら始めたのが善行雑学大学でした。

以来20年、講師謝礼・会場費・受講料がタダという「三タダ主義」で運営してきた善行雑学大学20年の軌跡を、宮田氏の講演をもとに振り返ってみましょう。

善行雑学大学開校のきっかけとなった日本経済新聞の記事

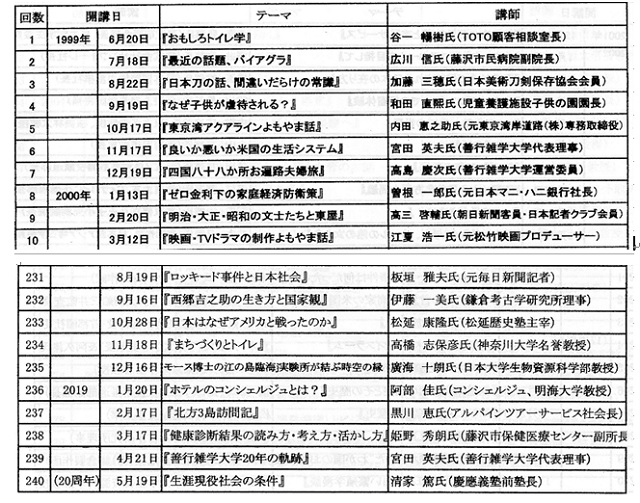

善行雑学大学開校のきっかけとなった日本経済新聞の記事第1回目から238回目までの237回(2011年3月の142回目は東日本大震災のため中止)の累計受講者数は26,490人にのぼります。200名を超える回もあれば、100名に満たない会もありましたが、一回平均は112名弱となります。

受講生は、藤沢市全域、更には横浜・茅ヶ崎・鎌倉・平塚・大磯・逗子・大和・川崎・東京など隣接の市や町など、広い地域から参加してきているのが特徴です。30%くらいは藤沢市以外の受講生とのことです。

「善行雑学大学20年の軌跡」を語る宮田英夫代表理事

「善行雑学大学20年の軌跡」を語る宮田英夫代表理事講師は240回で168人。17回を最高に、9回、8回、5回・・・と複数回講師をお願いした方もいます。

これだけの講師をどうやって集めたのか。宮田さんの友人にお願いするケース、講師に新たな講師を紹介してもらうケース、いろいろな会合に参加して講師を探すケース、新聞記事を見て講師をお願いしたケースなど、あらゆるつてをたどって講師を集めたとのこと。温泉につかって裸のつきあいで講師をお願いしたこともあり、いろいろと苦労もあったようです。また善行雑学大学の会員が講師を勤めるケースも22回ありました。講座のテーマも幅広く多彩です。開校当初と直近の講座テーマ・講師の事例は下記のとおりです。

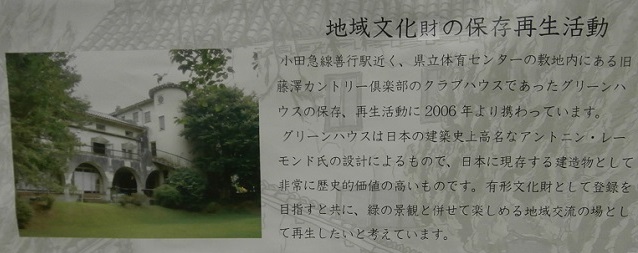

善行雑学大学は、月例講座のほか課外授業やミニ講座なども行っていますが、特筆すべきは、地域文化財の保存再生活動にも積極的に取り組んでいることです。

2005年10月からは、善行の県立体育センター敷地内にある歴史的建造物である通称「グリーンハウス(旧藤澤カントリー倶楽部のクラブハウスでアントニー・レーモンドの設計による)」の保存・再生活動にも関わっています。2011年には「グリーンハウス物語」1000部を自費出版しました。好評を博し、現在は第3版(300冊)を発売しています。

善行雑学大学は地域文化財の保存再生活動にも積極的に取り組んでいます

善行雑学大学は地域文化財の保存再生活動にも積極的に取り組んでいます善行雑学大学は、長年の活動が評価されて神奈川新聞社や神奈川県から表彰されています。

・2014/11/29 神奈川新聞社から「第27回神奈川地域社会事業賞」を受賞

・2017/3/22 神奈川県から「平成28年度ボランタリー活動奨励賞」を受賞

・2014/11/29 神奈川新聞社から「第27回神奈川地域社会事業賞」を受賞

・2017/3/22 神奈川県から「平成28年度ボランタリー活動奨励賞」を受賞

【講演を聞いて】

「三タダ主義」で運営して20年。善行雑学大学はこれからも幅広い分野のテーマを取り上げて、楽しく為になる講座を提供してくれることでしょう。

善行雑学大学のホームページ⇒https://zengyo-zatsugaku.jimdofree.com/

記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。  2019年5月6日

2019年5月6日