開校20周年を迎えた善行雑学大学。その記念講座のテーマは『生涯現役社会の条件』でした。

開校20周年を迎えた善行雑学大学。その記念講座のテーマは『生涯現役社会の条件』でした。善行雑学大学20周年記念講座『生涯現役社会の条件』

20周年記念講座のテーマは『生涯現役社会の条件』

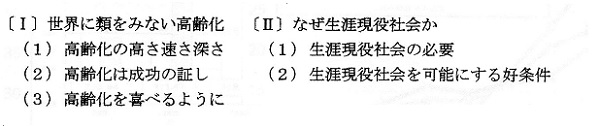

20周年記念講座のテーマは『生涯現役社会の条件』講座の概要を、配付されたレジュメを参考に私なりにまとめてみました。

※配付されたレジュメより引用

高齢化の要因は2つあります。「長寿化」と「少子化」です。戦後日本は、経済の成功により栄養状態が良くなり、衛生環境も劇的に改善されました。国民皆保険制度により医療も充実し、長寿化を達成しました。

出生率が低下していくのは先進国に共通して見られる傾向です。何故なのでしょうか?

貧しい社会は自営業中心の社会で子どもは「投資財」。子どもに自分の仕事を早く手伝わせることが必須な社会です。しかし乳児死亡率も高いため結果的に出生率も高くなります。一方、豊かな社会は雇用者中心の社会で、子どもの価値は「投資財」から「消費財」へと変化してきます。子どもを大切に育て、乳児死亡率も低くなるので沢山の子どもをつくる必要もありません。

さらに子育て費用上昇などのために、日本の合計特殊出生率は1970年代半ばから人口を維持する水準を下回る水準へと低下するようになりました。

※配付されたレジュメより引用

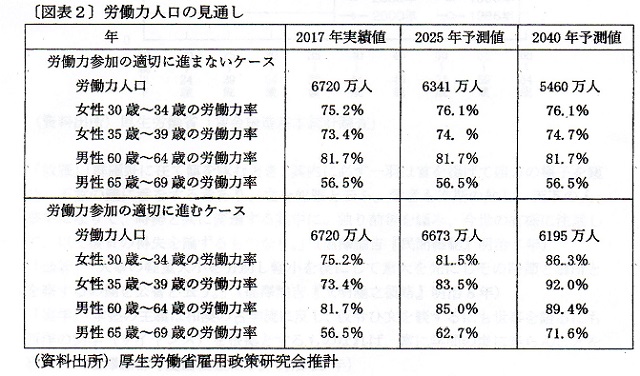

それでは、どうすれば労働力人口を維持できるのでしょうか。子育て世代の女性と60歳以上の男性の労働力率(=労働可能人口に占める労働力人口の割合)を高めていければ労働力人口の減少に歯止めをかけることが可能となります。先の厚生労働省雇用政策研究会の推計によると、子育て世代の女性と60歳以上の男性の労働力参加を適切に進められれば2040年の労働力人口は6195万人と予測しています。

※配付されたレジュメより引用

※配付されたレジュメより引用

※配付されたレジュメより引用

日本では男性高齢者の就労意欲が高く、また能力も高いという特長があります。高齢者の労働力率を高めていくには、定年を最低でも65歳まで延長して「年金支給開始年齢=退職年齢」とすること、年功賃金カーブをよりフラットに変化させていくこと、生涯にわたる能力開発を可能にする条件の整備などが必要となります。

日本では、中小企業で高齢者の能力を活用して成功している事例が各所にあります。賃金カーブが大企業に比べてフラットになっていることや、管理職になっても現場の業務をこなして能力向上に努めて高い生産性を維持していることなど、中小企業の事例に学ぶことが多々あります。

講演に耳を傾ける聴講生 会場は満席の盛況でした

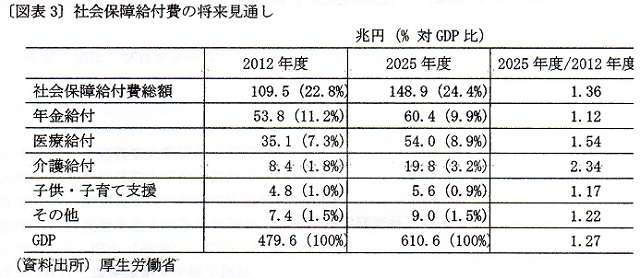

講演に耳を傾ける聴講生 会場は満席の盛況でした「子ども・子育て支援」をより充実させ、そのウェートを高めていくことは、若い女性の就労支援となり、ヨーロッパの先進諸国が示しているように「少子化」対策にもなります。健康寿命を伸ばすところに投資していけば、職業寿命を伸ばすことにもつながります。

高齢化先進国としての日本で「生涯現役社会」が実現できれば、これから高齢化してくる他の国々にとっても良いモデルとなります。

※配付されたレジュメより引用

※配付されたレジュメより引用私たちが現在享受している「豊かな長寿社会」を将来世代に引き継いで行くためには、働く意思と能力のある人がその能力を年齢に関わりなく発揮できる「生涯現役社会」を実現していかなくてはならない、ということを分かりやすくお話しいただきました。

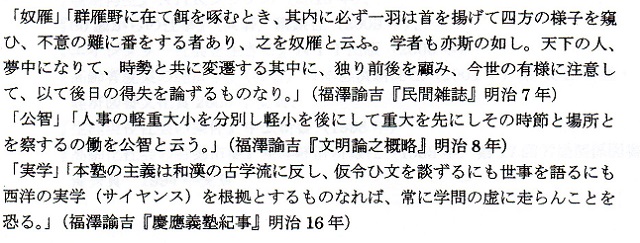

「奴雁」「公智」「実学」という福沢諭吉の言葉を最後に紹介して講演を終えられましたが、なかでも、より重大なことを優先して行なうという「公智」という言葉が印象に残りました。

※配付されたレジュメより引用

※配付されたレジュメより引用