続・湘南のお地蔵さま(30)『秀の木地蔵』

2019年6月5日 (江ノ電沿線新聞6月号)

秀の木地蔵

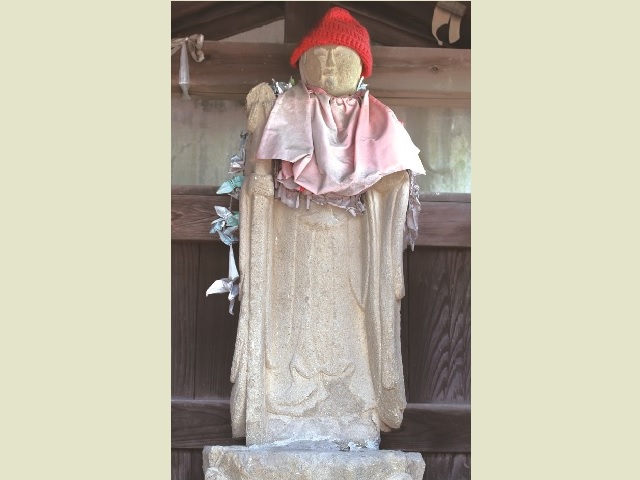

秀の木地蔵 小田急長後駅西口からバスで十五分程の綾瀬小学校前で降りる。百メートル程戻り、左折すると道はすぐ下り坂となる。坂のちょうど真ん中あたりに三叉路があり、その角に建つ銅板葺きの小さなお堂に「秀の木地蔵」が祀られている。

この名前は江戸時代の地誌にも登場するこのあたりの古い地名に由来するようで、旧深谷村の字(あざ)名で、植物のシデノキを意味する「しての木」が明治初め頃から「秀の木」と表記されるようになり、お地蔵さまにもこの名がついたようである。ちなみに地蔵尊横の坂は今でも「秀の木坂」と呼ばれている。

このお地蔵さまが造立されたのは江戸時代の中頃と考えられ、像高が約七十センチ、右手に錫杖、左手に宝珠を持つ通例のお姿で蓮台にのる。衣文の線も細部まで丁寧に表現され、全体的にどっしりとした落ち着きを感じさせる地蔵尊である。

このあたりは厚木基地に近いようで、頭上を超低空で飛ぶヘリコプターの姿と爆音には正直驚かされる。きっとお地蔵さまも日々同じ気持ちなのだろうが、幸いにもお堂の目の前には保育園があり、子どもたちの元気な声が聞こえてくる。子ども好きのお地蔵さまにとって、その声はこの上ないやすらぎなのではないだろうか。

この名前は江戸時代の地誌にも登場するこのあたりの古い地名に由来するようで、旧深谷村の字(あざ)名で、植物のシデノキを意味する「しての木」が明治初め頃から「秀の木」と表記されるようになり、お地蔵さまにもこの名がついたようである。ちなみに地蔵尊横の坂は今でも「秀の木坂」と呼ばれている。

このお地蔵さまが造立されたのは江戸時代の中頃と考えられ、像高が約七十センチ、右手に錫杖、左手に宝珠を持つ通例のお姿で蓮台にのる。衣文の線も細部まで丁寧に表現され、全体的にどっしりとした落ち着きを感じさせる地蔵尊である。

このあたりは厚木基地に近いようで、頭上を超低空で飛ぶヘリコプターの姿と爆音には正直驚かされる。きっとお地蔵さまも日々同じ気持ちなのだろうが、幸いにもお堂の目の前には保育園があり、子どもたちの元気な声が聞こえてくる。子ども好きのお地蔵さまにとって、その声はこの上ないやすらぎなのではないだろうか。

記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。  2019年6月5日

2019年6月5日