『弘西寺の子育て地蔵』  今回のお地蔵さまは山門横の立派な地蔵堂(江戸中期建立)に安置され、子育て地蔵として今も信仰されている

今回のお地蔵さまは山門横の立派な地蔵堂(江戸中期建立)に安置され、子育て地蔵として今も信仰されている

今回のお地蔵さまは山門横の立派な地蔵堂(江戸中期建立)に安置され、子育て地蔵として今も信仰されている

今回のお地蔵さまは山門横の立派な地蔵堂(江戸中期建立)に安置され、子育て地蔵として今も信仰されている続・湘南のお地蔵さま(32)『弘西寺の子育て地蔵』

2019年8月7日 (江ノ電沿線新聞)

南足柄市 弘西寺 中島淳一

弘西寺の子育て地蔵

弘西寺の子育て地蔵 今回も大雄山駅前より、地蔵堂行のバスで六分程の弘西寺で下車。少し先の石造物群手前の道を右へ入り、二百メートル程進んだ左手奥に寺の山門が見える。字は違うが、この地区の地名の元となった真言宗の古刹「弘済寺」で、その創建は中世にも遡り現住職で二十一世となる。

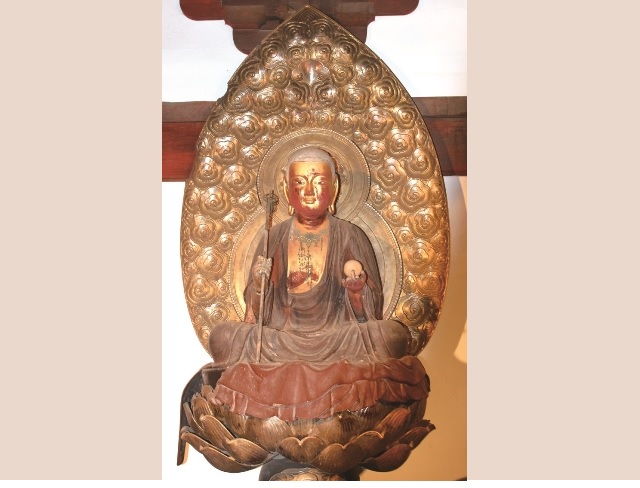

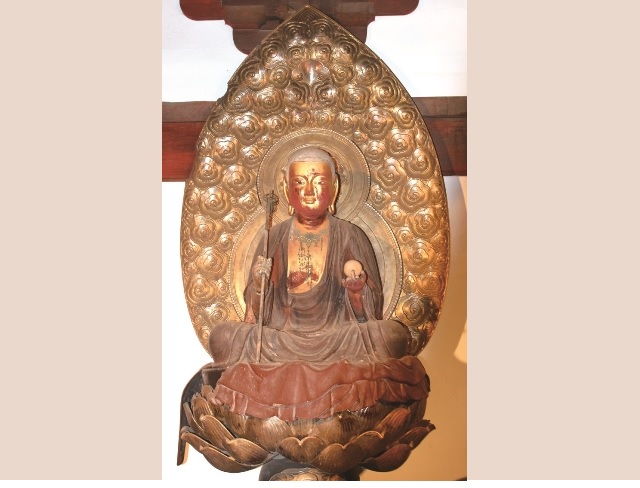

今回紹介するお地蔵さまは山門横の立派な地蔵堂(江戸中期建立)に安置され、子育て地蔵として今も信仰されている。

木造(寄木造)で玉眼をはめ、肉身は漆の上に金箔を貼り、着衣は褐色の漆仕上げである。像高は五八センチ、右手に錫杖、左手に宝珠様の持物を持ち、衣の裾を台座の下に垂らす「法衣垂下(ほうえすいか)」像である。この様式は中世に鎌倉地方を中心に流行し、千葉や埼玉にも見られるが、作例は少なく貴重である。

そのお顔は凛々しい中にもやさしさを秘め、衣文も自然な流れで全体のバランスも整う。鎌倉時代後期から南北朝時代の作で、南足柄市の指定文化財である。また地蔵堂には室町期のお堂の材も使われ、地域に脈々と続く地蔵信仰の深さには驚かされる。

毎年七月二十三日に寺で地蔵まつりが催され地域の善男善女が集う。一度中断したが再興され今年で二十一回目を迎える。きっとこの日は近所の「白地蔵」「関本地蔵」も遊びに来ているに違いない。

今回紹介するお地蔵さまは山門横の立派な地蔵堂(江戸中期建立)に安置され、子育て地蔵として今も信仰されている。

木造(寄木造)で玉眼をはめ、肉身は漆の上に金箔を貼り、着衣は褐色の漆仕上げである。像高は五八センチ、右手に錫杖、左手に宝珠様の持物を持ち、衣の裾を台座の下に垂らす「法衣垂下(ほうえすいか)」像である。この様式は中世に鎌倉地方を中心に流行し、千葉や埼玉にも見られるが、作例は少なく貴重である。

そのお顔は凛々しい中にもやさしさを秘め、衣文も自然な流れで全体のバランスも整う。鎌倉時代後期から南北朝時代の作で、南足柄市の指定文化財である。また地蔵堂には室町期のお堂の材も使われ、地域に脈々と続く地蔵信仰の深さには驚かされる。

毎年七月二十三日に寺で地蔵まつりが催され地域の善男善女が集う。一度中断したが再興され今年で二十一回目を迎える。きっとこの日は近所の「白地蔵」「関本地蔵」も遊びに来ているに違いない。

記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。  2019年8月1日

2019年8月1日