船大工のどうぐ 企画展 藤沢市民ギャラリーで 昭和中期まで片瀬海岸で船大工が使っていた船上用具や操船用具などが約70点展示された。

藤沢市民ギャラリーで 昭和中期まで片瀬海岸で船大工が使っていた船上用具や操船用具などが約70点展示された。

藤沢市民ギャラリーで 昭和中期まで片瀬海岸で船大工が使っていた船上用具や操船用具などが約70点展示された。

藤沢市民ギャラリーで 昭和中期まで片瀬海岸で船大工が使っていた船上用具や操船用具などが約70点展示された。昔のどうぐ ~船大工のどうぐ~ 藤沢市民ギャラリー

2020年7月15日 (M.Yama)

藤沢市民ギャラリー(ODAKYU湘南GATE6階)で 昭和中期まで片瀬海岸で船大工が使っていた船上用具や操船用具などが約70点展示された。会場には当時船を作るために使われた のこぎり、ノミなどの道具に加え当時設計図にあたる絵図、完成祝いで贈られた大漁旗、木造漁船模型などが展示された。(期間:2020年4月24日~7月12日 展示終了)

藤沢市民ギャラリー(ODAKYU湘南GATE6階)で 昭和中期まで片瀬海岸で船大工が使っていた船上用具や操船用具などが約70点展示された。会場には当時船を作るために使われた のこぎり、ノミなどの道具に加え当時設計図にあたる絵図、完成祝いで贈られた大漁旗、木造漁船模型などが展示された。(期間:2020年4月24日~7月12日 展示終了) ● 昔のどうぐ ~船大工のどうぐ~

相模湾に面する藤沢は江戸時代には片瀬・鵠沼・辻堂の沿岸で盛んに漁が行われ、漁場や技術の変遷をみながら今日まで漁村の文化が伝えられてきました。漁業に欠かせない船は、かつては木造和船であり、地元には船忠、船勘という2軒の船大工があって、漁船を作っていました。展示の資料は1988年に片瀬の船大工(船忠)であった鈴木善蔵氏からの寄贈を受けた道具類や操船用具を展示。(展示説明資料より)

● 船建造に使われた 道具類

色々の種類ののこぎりが使われた。

色々の種類ののこぎりが使われた。 リョウツバ(両鍔): ツバノミ(鍔のみ)の一種。船釘を打つための下穴を開ける。下穴を開けた後、ノミを抜くためにツバを元に向かって叩く。

リョウツバ(両鍔): ツバノミ(鍔のみ)の一種。船釘を打つための下穴を開ける。下穴を開けた後、ノミを抜くためにツバを元に向かって叩く。 船完成祝いに贈られた大漁旗

船完成祝いに贈られた大漁旗 船をこぐための「櫂(かい)」や「櫓(ろ)」など

船をこぐための「櫂(かい)」や「櫓(ろ)」など● 船建造に用いられた絵図(設計図)

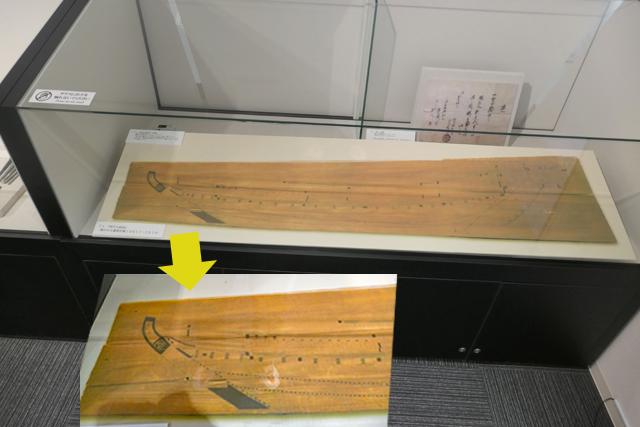

明王丸絵図

実物の寸法:縦38cm(左端)、53cm(右端)、横243cm 船材の板に書かれたとみられる大型和船の板絵。

船大工は、このような絵だけで、実際の船を建造することが出来た。船尾(トモ)に「明王丸」と書かれている。

拡大写真(矢印部)をみると船の外観の線のみが書かれており、詳細部分、内部の部分などは見られない。

実物の寸法:縦38cm(左端)、53cm(右端)、横243cm 船材の板に書かれたとみられる大型和船の板絵。

船大工は、このような絵だけで、実際の船を建造することが出来た。船尾(トモ)に「明王丸」と書かれている。

拡大写真(矢印部)をみると船の外観の線のみが書かれており、詳細部分、内部の部分などは見られない。

記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。  2020年xx月xx日

2020年xx月xx日