歴史探訪⑲ 頼朝が渡り初めをした旧相模川橋脚

(国の史跡、天然記念物)

2022年2月1日 (itazu)

国道一号、相模川馬入橋の茅ヶ崎市側の下町屋に、中世の遺跡、「旧相模川橋脚」があります。源頼朝が、この橋の渡り初めをし、帰路落馬し、その後まもなく亡くなったといわれます。

「旧相模川橋脚」は、歴史遺産(史跡)としての重要性に加え、関東大震災の地震状況を示す国指定の天然記念物でもあります。

「旧相模川橋脚」は、歴史遺産(史跡)としての重要性に加え、関東大震災の地震状況を示す国指定の天然記念物でもあります。

史跡として整備されている「旧相模川橋脚」

史跡として整備されている「旧相模川橋脚」大正12(1923)年9月1日の関東大震災と翌年1月の余震によって、小出川沿いの水田に橋杭が出現しました。

全国的にもまれな遺跡で、当時の歴史学者沼田頼輔(らいすけ)によって、鎌倉時代の建久9(1198)年に源頼朝の重臣稲毛重成が亡き妻(北条政子の妹)の供養のために架けた橋の橋脚と考証され、大正15(1926)年に国の史跡に指定されました。(茅ヶ崎市ホームページ)

鎌倉幕府の歴史書「吾妻鏡」には、

・頼朝がこの橋の渡り初めをしたこと

・帰路落馬し、その後まもなく亡くなったこと

が記録されていて、頼朝の死という歴史の転換点となった遺跡が、関東大震災という思いがけないことで蘇った事例です。

相模川は、江戸時代には馬入川と呼ばれたが、これは頼朝の馬が暴れておちたことに因んだ名である。この橋のその後は不明で、江戸時代の相模川は舟渡しであり明治に至るまで橋はかけられたことがないそうです。

全国的にもまれな遺跡で、当時の歴史学者沼田頼輔(らいすけ)によって、鎌倉時代の建久9(1198)年に源頼朝の重臣稲毛重成が亡き妻(北条政子の妹)の供養のために架けた橋の橋脚と考証され、大正15(1926)年に国の史跡に指定されました。(茅ヶ崎市ホームページ)

鎌倉幕府の歴史書「吾妻鏡」には、

・頼朝がこの橋の渡り初めをしたこと

・帰路落馬し、その後まもなく亡くなったこと

が記録されていて、頼朝の死という歴史の転換点となった遺跡が、関東大震災という思いがけないことで蘇った事例です。

相模川は、江戸時代には馬入川と呼ばれたが、これは頼朝の馬が暴れておちたことに因んだ名である。この橋のその後は不明で、江戸時代の相模川は舟渡しであり明治に至るまで橋はかけられたことがないそうです。

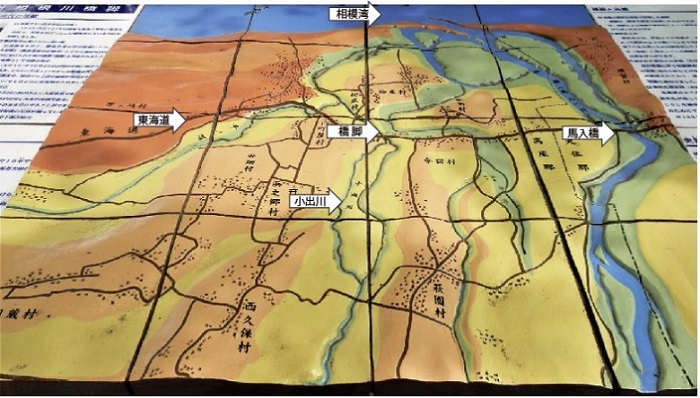

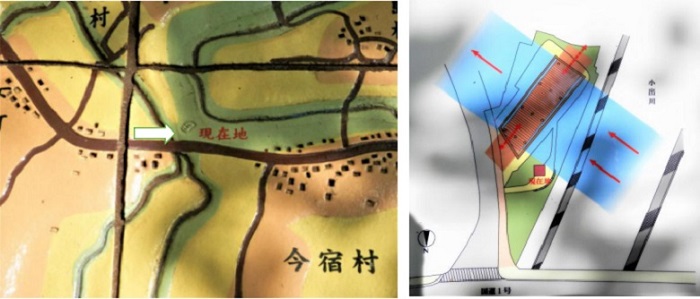

史跡にある明治時代の地図をもとに作成された地形の模型。矢印の説明は、模型写真に加えたもの

史跡にある明治時代の地図をもとに作成された地形の模型。矢印の説明は、模型写真に加えたものこの模型によると、緑色の部分が昔の河道域で、橋脚は、現在の相模川の1.5キロ東側の小出川近くにあります。

相模川の川筋はかなり当時から変動したものとみられていて、枝分かれした1本が本地点を流れていた可能性があります。

相模川の川筋はかなり当時から変動したものとみられていて、枝分かれした1本が本地点を流れていた可能性があります。

地形の模型の拡大写真(左)と 橋と川との関係図(右)

地形の模型の拡大写真(左)と 橋と川との関係図(右)調査によって確認された橋脚は10本で3本が対となり4列規則的に配置されていました。

橋幅は9メートル、そこは長さは40メートル以上のかなり立派なものだったようですが、鎌倉時代の橋が残っている例がないのでどんな形をしていたかは明らかではないといわれます。◆参照資料:模型展示の「説明板」及び 武部健一著「道路の日本史」

本史跡に関する茅ヶ崎市のホームページはこちら

橋幅は9メートル、そこは長さは40メートル以上のかなり立派なものだったようですが、鎌倉時代の橋が残っている例がないのでどんな形をしていたかは明らかではないといわれます。◆参照資料:模型展示の「説明板」及び 武部健一著「道路の日本史」

本史跡に関する茅ヶ崎市のホームページはこちら

記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。  2022年2月2日

2022年2月2日