江の島の植物 ハナニラ

2022年02月25日 写真&文:坪倉 兌雄

江の島の空き地に咲くハナニラの花

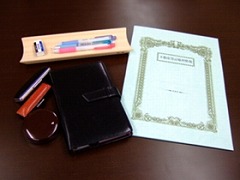

江の島の空き地に咲くハナニラの花ハナニラ(花韮)Ipheion uniflorum はヒガンバナ科ハナニラ属の多年草で、原産地は南米アルゼンチン、わが国へは明治中頃に園芸用に移入されたものが野生化し、日本各地に広まったものとされています。江の島では歩道わきや空き地、草むらなどで見ることができます。地下の鱗茎は白色で1~3㌢の卵球形、鱗茎を包む外皮は茶褐色です。根出した3~7枚の線形葉は、立ち上がることなく地面に広がるようにして伸び、やや肉質で長さは7~25㌢、幅4~8㍉になり、鱗茎や葉など全草にニラの臭いがします。花期は3~4月、鱗茎から10~20㌢の花茎が直立して、その先端に1個だけ花がつく単頂花序をつけ、花柄の基部に一対の苞がつき、その長さは約2㌢。花の基部は筒状で、その先端は6裂して平開し、直径は約3㌢になります。

花序の中央に長い雄しべ3個の先端が見える

花序の中央に長い雄しべ3個の先端が見える 花弁中央の筋は裏側で目立つ

花弁中央の筋は裏側で目立つ 葉はやや肉質(2020,12,14撮)

葉はやや肉質(2020,12,14撮) 鱗茎は卵球形 (2021,01,05撮)

鱗茎は卵球形 (2021,01,05撮) 淡紫色の花

淡紫色の花花を上部から見ると内側に3枚、外側に3枚あるように見えますが、その基部は一つにつながっています。花被片は白色または淡紫色の披針形で、その中央に青または紫色の筋があり、花弁の裏側でよく目立ちます。雄しべは6本で、短い3本は花筒内にあり、長い3本の葯が花筒からわずかに出ます。花柱は糸状で長さは約5㍉、柱頭は葯の間にあります。果実は蒴果です。晩春には地上部の葉は枯れて見えなくなりますが、晩秋にまた新しい芽生えがあります。この野生のハナニラは食用にはなりません。誤って食べると、下痢などを引き起こすとされています。名前の由来は、葉などを摘んで揉むと、ニラ(ヒガンバナ科ネギ属)に似た臭いがすることによるとされてます。

記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。  2022年02月25日

2022年02月25日

江の島では歩道わきや空き地、草むらなどで見ることができます

江の島では歩道わきや空き地、草むらなどで見ることができます