歴史探訪54:藤沢の筆子塚(ふでこづか)

―寺子屋の生徒が師匠の死後にその遺徳を偲んで建てた供養塚―

2025年2月11日 (itazu)

筆子塚(ふでこづか)をご存知ですか。

筆子塚は、江戸時代に庶民の教育機関であった寺子屋で学んだ生徒たちが、師匠の死後にその遺徳を偲んで建てた供養塚や墓です。

◆寺子屋で学んだ子供たちは「筆子」と呼ばれました

江戸時代には、商業や手工業が発展し、教育を受けた人材が求められるようになりました。

寺子屋は、中世寺院の学問指南が起源ですが、江戸時代には、庶民にも教育の機会を提供する役割を果たしました。寺子屋で学んだ子供たちは「筆子」と呼ばれ、読み書きや算術を学びました。師匠は生徒たちにとって生涯の師であり、その教えを感謝し、供養のために筆子塚を建てました。

動乱の江戸末期の村社会は、読み書き算術の師匠による手習いの機会を設けることが、村復興努力の一つになっており、この頃に筆子塚が全国に多くみられるといわれます。

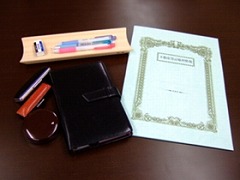

←写真は、善然寺の筆子塚:36世喜誉住職の墓で下部台座に「筆子中」の文字が見えます。「筆子中」は「筆子一同」といった意味になります。

◆藤沢にも北部(長後、御所見)に遺る筆子塚

藤沢市に遺る筆子塚は、主に北部の長後地区(下土棚)、御所見地区(菖蒲沢、打戻、獺郷(おそごう))など見られます。「電子博物館・ゆみねっとふじさわ」では、市指定記念物(史跡)として、◆下土棚・善然寺と◆菖蒲沢・浄土院の筆子塚が紹介されています。いずれも僧侶が師匠となっています。両寺とも浄土宗で、互いに密接な交流があったようです。

今回、両寺院の筆子塚を訪ねました。

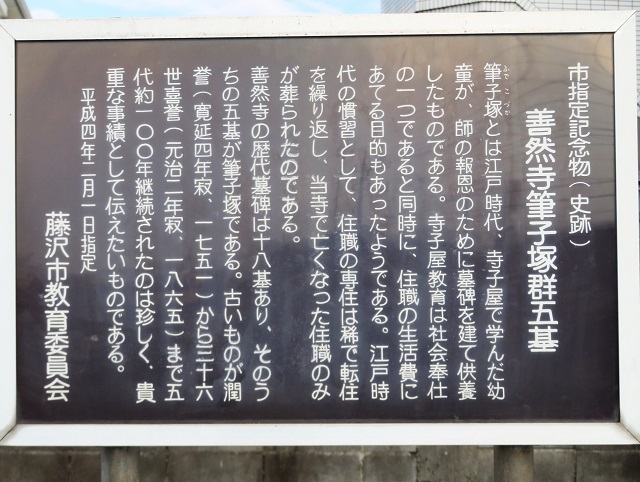

◆下土棚・「善然寺筆子塚群五基」(市指定記念物:史跡)

善然寺の歴代住職の墓碑は十八基あり、そのうち五基が筆子塚です。古いものが潤誉(1715年)から36世喜誉まで五代約100年継続されたのは珍しく、貴重な事績です。寺子屋開創の時期は浄土院よりわずかに早かったようです。筆子は潤誉の34人を筆頭に10人ほどが造立しており、中には記銘も見える塚もあります。

(1992年市指定記念物指定)

「史跡案内板」/「電子博物館・ゆみねっとふじさわ」参照)

←善然寺

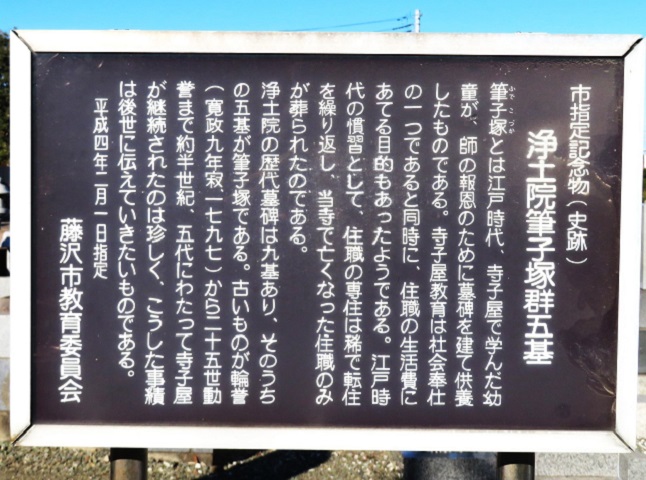

◆菖蒲沢・「浄土院筆子塚群五基」(市指定記念物:史跡)

浄土院の歴代住職の墓碑は9基あり、その内の5基が筆子塚です。古いものが輪誉(1797年)から25世勲誉までの約半世紀、善然寺同様5代にわたって寺子屋が継続されています。

江戸時代の慣習として、寺の住職の専住は稀で転住を繰り返し、当寺で亡くなった住職のみが葬られました。寺子屋教育は社会奉仕の一つであると同時に、住職の生活費にあてる目的もあったようです。

(1992年市指定記念物指定)

「史跡案内板」/「電子博物館・ゆみねっとふじさわ」参照)

歴代住職の墓地:筆子塚群五基

◆参照資料:「藤沢市教育史 史料編第1巻」、 「藤沢今昔:筆子塚(藤沢風物)」、 電子博物館・ゆみねっとふじさわ」

記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。 ☑ 2024年2月11日