浮世絵でめぐる明治の東海道と藤沢 東海名所改正道中記

2025年3月17日(取材・記事:Tanbakko)

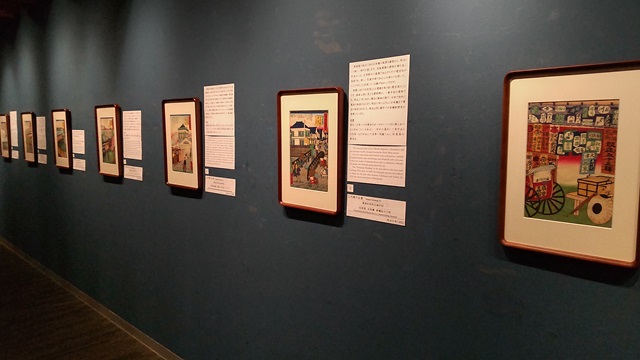

藤澤浮世絵館で「浮世絵でめぐる明治の東海道と藤沢 東海名所改正道中記」が5月6日(火・休)まで開催されています。明治になると海外の影響を受けた日本の近代化とともに、浮世絵に描かれる東海道も大きく変化していきます。その変化の様子を描いた三代歌川広重の「東海名所改正道中記」は名作として知られています。「東海名所改正道中記」は明治8年(1875年)に出版されました。

今回の展示では、「東海名所改正道中記」全60作品を展示するとともに、明治に入って広まった銅版画や石版画、写真なども展示し、明治における東海道や江の島の移り変わりを紹介しています。

それでは各コーナーの展示内容を紹介しましょう。

◆東海道五十三次コーナー「東海名所改正道中記」

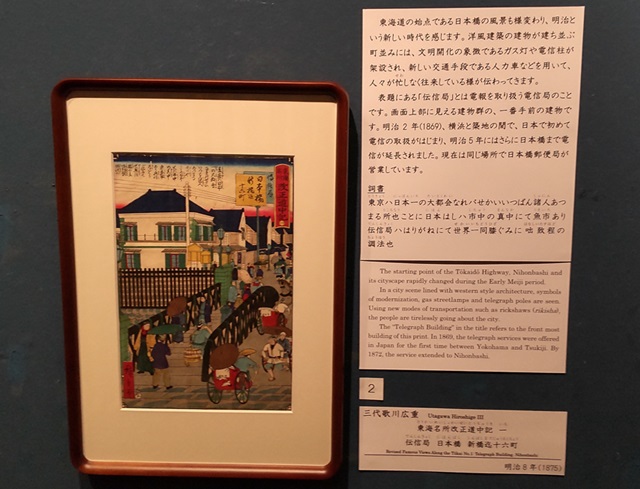

東海道五十三次コーナーでは、「東海名所改正道中記」15作品と「横浜新埋地高嶋町揚屋三階造海岸遠景之図」「東京高輪海岸蒸気車鉄道ノ図」が展示されています。このうち、目録は歌川重房(初代歌川広重の弟子で三代歌川広重の兄弟弟子)が絵を描いていますが、それ以外は三代歌川広重が絵を描いています。

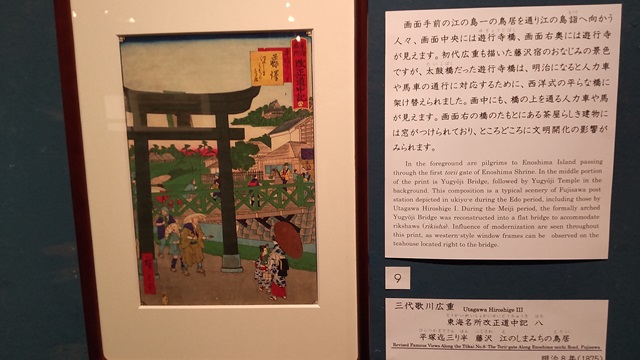

◆藤沢宿コーナー「東海名所改正道中記にみる文明開化」

「東海名所改正道中記」には、明治の文明開化を象徴する事物、例えば電信柱や電信線、鉄道などが数多く描かれています。日々の生活の道具にも変化が見られ、洋傘をさして歩いている人が描かれている絵もあります。

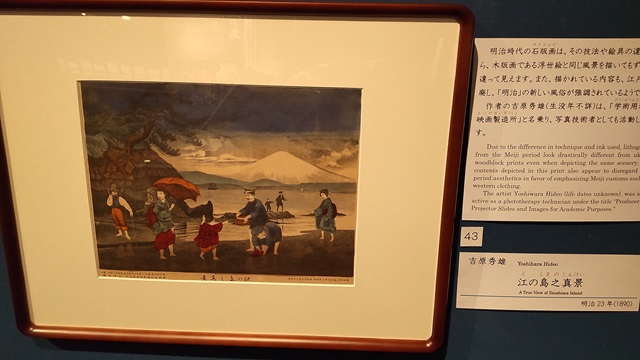

◆江の島コーナー「明治期の印刷技術」

明治期になって海外から流入した銅版や石版という新しい印刷技術が広まり、従来の木版による浮世絵だけでなく、銅版画や石版画の作品も作られました。写真技術も広まりました。江の島コーナーでは、写真や新しい印刷技術による明治期の江の島の風景を中心に紹介しています。

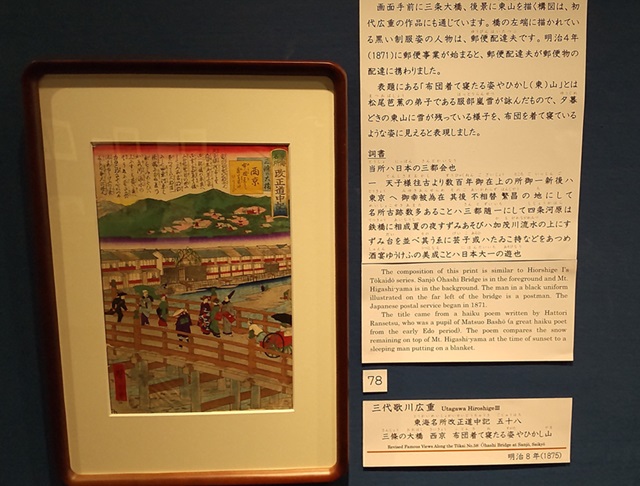

◆企画展示コーナー「明治初期の新しい流行」

三代広重は明治初期に広まった風俗を「東海名所改正道中記」で描いています。来日した西洋人に加えて、帽子をかぶり洋装した日本人を描いています。乗り物も蒸気機関車は勿論ですが、人力車も描かれています。「東海名所改正道中記 五十八 三條の大橋 西京」には郵便配達夫の姿が描かれています。

◆学芸員によるみどころ解説が4月13日(日)に行われます

・開催日:4月13日(日)

・時 間:11:00~/15:00~(各回同一内容・30分程度)

・場 所:藤澤浮世絵館 多目的室

・定 員:各回30人(当日先着順)

・参加費:無料

なお、藤澤浮世絵館の公式ホームページには、展示作品の解説が展示期間中掲載されていますのでご覧いただければと思います。

藤澤浮世絵館公式ホームページ⇒こちら

記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。 ☑ 2025年3月16日